- Details

Il linguaggio matematico maori: Te Reo Pangarau

La lingua maori – te Reo Maori – è una lingua polinesiana parlata in tutta la Nuova Zelanda. Esistono alcune differenze dialettali a seconda delle regioni, ma si tratta essenzialmente di un’unica lingua. È molto vicina al tahitiano, all’hawaiano, alla lingua Tonga e raro Tonga, e le persone che parlano correntemente queste lingue si comprendono a vicenda.

Poco dopo l’inizio della colonizzazione della Nuova Zelanda da parte dell’Inghilterra (divenuta ufficiale col Trattato di Waitangi del 1840), dei missionari hanno creato delle scuole aperte per i bambini europei ma anche maori. Alcune di queste scuole offrivano un insegnamento in lingua maori e hanno prodotto dei manuali nella stessa lingua sul modello dei testi inglesi. Il primo è stato pubblicato nel 1858. Si trattava della traduzioni in lingua maori di un manuale inglese effettuata da Wiremu Taratoa, un insegnante e missionario maori che aveva viaggiato col vescovo Selwyn in Nuova Zelanda e nel Pacifico. In questa traduzione, che utilizzava principalmente il linguaggio quotidiano, i termini tecnici erano gestiti o traducendo l’idea del loro significato o semplicemente letteralmente per dargli una consonanza maori. La parola “matematica” è diventata così “mahiwhika” (lavoro con delle figure) e “moltiplicazione” “matapikikeihana”, che suona come una parola maori ma non aveva alcun senso in origine. Dopo un periodo nel quale non viene incoraggiato l’insegnamento in lingua maori, a partire dal 1976 si comincia a fondare delle scuole primarie bilingui poi, all’inizio degli anni ’80, delle sezioni bilingui in qualche scuola secondaria. E sono state create anche alcune piccole scuole di immersione maori (Kura Kaupapa Māori).

Queste iniziative hanno aperto la strada a un lavoro intensivo sul linguaggio matematico maori, e il ministro dell’educazione ha incaricato un piccolo gruppo di sviluppare questo linguaggio per permettere di insegnare la matematica fino alla fine della scuola secondaria. Il gruppo ha lavorato nel modo seguente: prima di tutto, ha organizzato una serie di incontri con insegnanti e comunità, dove esistevano delle scuole bilingui, per determinare il linguaggio matematico elementare che veniva utilizzato; in seguito, ha lavorato con dei matematici e degli esperti in lingua maori per creare i nuovi termini necessari all’insegnamento secondario e, infine, ha suggerito una lista di termini, accompagnata da una nota grammaticale, e l’ha sottomessa alla Commissione della lingua maori, l’organismo governativo “guardiano” di questa lingua. Questo procedimento è terminato con la redazione di un dizionario “temporaneo” di termini suggeriti e la sua diffusione. Due anni dopo, lo stesso ciclo è stato ripetuto, rivolgendosi in prima battuta alle comunità e alle scuole per sapere quali termini erano stati adottati e quali no, poi creando dei nuovi termini in caso di necessità, e sottomettendoli alla Commissione della lingua maori. Una nuova lista è stata successivamente pubblicata. Ed è stato soltanto dopo un terzo ciclo che un dizionario “definitivo” è stato elaborato e annesso al nuovo curriculum di matematica nel 1994. Questo dizionario definitivo ha continuato tuttavia a essere modificato e ciò avverrà sicuramente anche in futuro. È possibile trovare una descrizione dettagliata dell’insieme del procedimento in Barton, Fairhall e Trinick (1998).

C’è un epilogo a questa storia. Dopo dieci anni di lavoro, il piccolo gruppo non era ancora soddisfatto. Certo, era riuscito a produrre un vocabolario maori per l’insegnamento della matematica, e questo vocabolario era generalmente ben accettato. Ma i suoi membri avevano l’impressione diffusa che c’era qualcosa che non andava. È stato soltanto tre anni più tardi che uno di loro è riuscito a identificare il problema, conosciuto oggi come il cavallo di Troia del linguaggio matematico maori.

La lingua maori è stata inizialmente tradotta in inglese da dei missionari anglofoni e, da allora, la grammatica maori si è avvicinata progressivamente a quella inglese. Ma esistono delle particolarità, e una di queste risiede nella negazione di enunciati che riguardano i numeri, per esempio una frase come: “Non ci sono tre uova, ce ne sono quattro”. In maori, la negazione ha una forma diversa per gli aggettivi e per i verbi, e i numeri seguono le regole per i verbi. Questo è stato un primo indizio. Delle ulteriori ricerche hanno mostrato successivamente che nella lingua maori, nel periodo pre-europeo, i numeri erano utilizzati sotto forma verbale. Ed è lo stesso in tahitiano, una lingua che è stata tradotta in inglese da un capo tahitiano, e non da un missionario inglese.

Il procedimento che ha condotto a modernizzare la lingua maori per poterla utilizzare in un curriculum matematico standard ha, di fatto, contribuito alla corruzione di questa lingua, e questo si è tradotto nella scomparsa di concetti matematici. Ai miei occhi, è una perdita comparabile a quella del materiale genetico causato dall’estinzione di una specie. Che danni possono essere causati con le migliori intenzioni del mondo!

Fonte: images.math.cnrs.fr, 28/07/2017

Traduzione: Francesca Corsetti, stagista presso l'OEP

Grammatica della lingua Maori (da Wikipedia)

L’ordine sintattico delle parole è verbo, soggetto, oggetto.

Rispetto alle lingue indoeuropee, il verbo in māori non presenta una coniugazione personale ricca come in italiano dato che ha sempre la medesima forma per tutte le persone:

E haere ana ahau = io sto andando; E haere ana koe = tu stai andando; E haere ana ia = lui/lei sta andando...

Ma in compenso i verbi sono ricchi di forme temporali, progressive, abituali a noi quasi sconosciute, ad esempio:

I haere ahau = io andai; I te haere ahau= =stavo andando; Ka haere ahau = vado (di solito), andavo (sempre), (ogni volta che) andrò; Kia haere ahau = ché/perché io vada, ché/perché io andassi...

Inoltre il māori ha un sistema di pronomi molto dettagliato, con forme diverse per distinguere l'inclusione o meno dell'interlocutore, e diverse forme di plurale a seconda del numero di parlanti, ad esempio: māua = "noi due tranne te" tāua = "noi due incluso tu" mātou = "noi tre o più tranne te" tātou = "noi tre o più incluso tu" koe = tu kōrua = "voi due" koutou/kōtou = voi tre o più" rāua = "loro due" rātou = "loro tre o più"

I nomi sono quasi tutti invariabili. Esiste però un articolo determinativo con forme diverse per singolare e plurale: "te kainga = la casa", "ngā kainga = le case".

La lingua maori utilizza numerose preposizioni. Anche il complemento oggetto è introdotto da un'apposita preposizione: te tangata = l'uomo (sogg) ; ki te tangata = all'uomo; i te tangata = l'uomo (compl. oggetto) ; me te tangata = con l'uomo; o/a te tangata = dell'uomo.

Bruce Biggs dell'Università di Auckland ha sviluppato una grammatica di māori (Biggs 1998) che descrive le forme possibili di sintagma, individuata come l'unità base della lingua māori. La base o entrata lessicale costituisce il componente centrale del sintagma. Biggs divide le basi in nomi (universali, stativi, locativi e personali) e particelle (parole grammaticali: particelle verbali, pronomi, locativi, possessivi e definiti).

Il nome comprende una base che può prendere un articolo definito, ma non può occorrere come nucleo di un sintagma verbale; per esempio: ika (pesce) o rākau (albero). I nomi generalmente non subiscono variazioni morfologiche per esprimere il numero (singolare o plurale), che viene espresso dall'articolo, ad esempio il definito te (singolare "il/lo/la") può essere ngā (plurale "i/gli/le"). Alcune parole allungano una vocale nel plurale, come wahine (donna) ⇒ wāhine (donne). I parlanti possono derivare i nomi da altri basi aggiungendo i suffissi -nga, -anga, -kanga, -manga, -ranga, -tanga o –whanga. Esiste una corrispondenza tra l'inizio del suffisso del passivo e quello del suffisso della derivazione nominale, così inu bere, inumia, passivo, inumanga, bevanda o bevuta; o tangi, piangere, tangihia, passivo, tangihanga, pianto.

Esempi:

- Kia ora = Ciao

- Haere mai / Nau mai = Benvenuto

- Ka pai = Tutto bene

- Haere ra = Arrivederci

- Kia kaha = Sii forte

- Aotearoa = Terra della lunga nuvola bianca. È il nome con cui era conosciuta la Nuova Zelanda

- Hongi (pronunciato 'onghi') = è il tradizionale saluto maori: fronte contro fronte e naso contro naso

- Pukana = non traducibile - durante la haka è accompagnato dagli occhi strabuzzati, per spaventare il nemico

- Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu = "Il ciglio della collina, dove Tamatea, l'uomo con le grandi ginocchia, che scivolò giù, salì su e ingoiò le montagne, per percorrere queste terre, che è conosciuto come il mangiatore di terre, suonò con il proprio flauto nasale per la sua amata". Questa parola è anche il toponimo più lungo al mondo.

- Te Ika-a-Māui = L'isola del Nord.

- Te Waipounamu = L'isola del Sud.

- Details

L’uccellino PIWAKAWAKA

Uccello cacciatore di insetti dalla caratteristica coda a ventaglio, questo è uno dei moltissimi uccelli che popolano l’isola.

Lo si trova ovunque, nei boschi, lungo le coste, ma anche nei parchi del centro della città.

Il suo canto è molto riconoscibile.

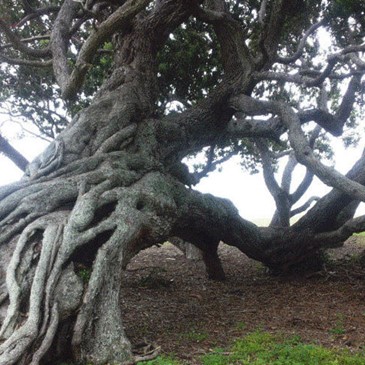

Pohutukawa o albero di Natale della Nuova Zelanda

Albero gigantesco dal caratteristico tronco intrecciato e dagli splendidi fiori rossi che fioriscono nel periodo di Natale e che colorano di rosso le intere colline della Nuova Zelanda.

Secondo i Maori, il miele prodotto con i suoi fiori ha potenti proprietà medicamentose.

Abbiamo visitato l’isola vulcanica di RANGITOTO con il suo vulcano.

L’isola è alta 260 metri. Ha una forma simmetrica a cono ed è visibile da Auckland. È il più recente tra i 48 vulcani che si trovano intorno ad Auckland: si è formato negli ultimi mille anni per una serie di eruzioni e ha smesso di eruttare solo 500 anni fa.

L’isola, che non presenta costruzioni, è un’oasi naturale ed è raggiungibile dal porto di Auckland, attraversando la baia con il traghetto. La salita alla cima del vulcano si snoda lungo il sentiero tra la vegetazione dove vivono numerose specie di uccelli. Dalla sommità si gode un meraviglioso

Una curiosità…..

Prima di salire sul traghetto, tutti i passeggeri devono procedere alla scrupolosa pulizia delle suole delle proprie scarpe tramite apposite spazzole presenti lungo la banchina del porto. Questo al fine di evitare di preservare l’integrità del paesaggio naturale da possibili contaminazioni cittadine.

- Details

Prima dell'arrivo degli inglesi, la Nuova Zelanda era abitata esclusivamente dai Māori, gli indigeni polinesiani del paese.

I Māori erano un popolo di guerrieri, navigatori e agricoltori, con una ricca cultura e una profonda connessione con la terra e il mare.

La loro società era organizzata in tribù (iwi) e sottotribù (hapū), ciascuna guidata da capi (rangatira) e capi tribali (rangatira nui). Questi leader avevano autorità politica, sociale e spirituale all'interno delle loro comunità. La gerarchia sociale era determinata dalla discendenza e dal prestigio guadagnato attraverso le abilità e le imprese.

Il sistema politico era basato su alleanze tra tribù, con capi tribali che si riunivano per prendere decisioni su questioni di interesse comune. La leadership era spesso carismatica e basata sulla capacità di un capo di guida e proteggere la propria comunità.

Vivevano coltivavano ortaggi e praticando caccia e pesca per integrare la loro dieta. Le foreste fornivano legname per la costruzione di case e canoe, mentre le piante selvatiche venivano utilizzate per scopi medicinali e alimentari.

I Māori avevano una ricca cultura orale, tramandata attraverso leggende, miti e tradizioni. La loro spiritualità era legata alla natura e agli antenati, con un forte rispetto per gli elementi naturali e una profonda connessione con il mondo spirituale.

Nel 1642, il navigatore olandese Abel Tasman avvistò per la prima volta le coste della Nuova Zelanda, ma fu solo con l'arrivo dell'esploratore britannico James Cook nel 1769 che il paese iniziò ad essere mappato accuratamente. Cook esplorò gran parte delle coste neozelandesi, aprendo la strada a commercianti, balenieri e missionari europei. Questi primi contatti furono segnati da episodi sia di cooperazione che di conflitto con i Māori.

Con il passare del tempo, sempre più europei iniziarono a stabilirsi in Nuova Zelanda. Nei primi decenni del XIX secolo, balenieri e commercianti si stabilirono lungo le coste, mentre i missionari cristiani cercavano di convertire i Māori. Tuttavia, molti di questi europei portarono con sé alcool, violenza e prostituzione, contribuendo a creare tensioni significative con la popolazione indigena.

L’assenza di un'autorità centrale che mettesse fine alle violenze ed ai soprusi, il crescente numero di coloni europei e la minaccia di una possibile conquista portata avanti dagli imperi coloniali europei, spinse i capi tribù a cercare protezione presso gli inglesi.

Nel 1840, il governo britannico inviò il Capitano William Hobson per negoziare un trattato con i capi Māori. Il Trattato di Waitangi fu redatto in inglese e tradotto in māori da Henry Williams e suo figlio Edward la notte prima della firma. La traduzione fu fatta in fretta, e non è chiaro se le imprecisioni che causarono fraintendimenti fossero intenzionali o semplicemente errori dovuti alla rapidità del lavoro. Nella versione in inglese, i capi tribù cedevano la sovranità alla Corona britannica in cambio della protezione e del riconoscimento dei loro diritti sulla terra e altre proprietà. Tuttavia, nella versione māori, la parola "sovranità" era tradotta in modo ambiguo, lasciando molti capi Māori credere che avessero accettato solo una forma di governo condiviso, non la completa cessione del potere.

Le differenze di interpretazione del Trattato di Waitangi portarono a tensioni crescenti. Nei decenni successivi, la Nuova Zelanda fu teatro di una serie di conflitti armati che durarono dal 1845 al 1872. Queste guerre erano principalmente causate dalle dispute territoriali e dalla resistenza della popolazione alla colonizzazione europea. Molte terre furono confiscate, portando a gravi ingiustizie e tensioni durature.

Nonostante le difficoltà, la Nuova Zelanda iniziò a sviluppare una forma di autogoverno. Nel 1852, il Parlamento britannico approvò la Costituzione della Nuova Zelanda, che concedeva al paese un grado significativo di autogoverno, pur rimanendo una colonia britannica. Questo fu un primo passo cruciale verso l'indipendenza.

Nel 1907 fu proclamata dominio all'interno dell'Impero britannico, riconoscendo formalmente il suo status di nazione autogovernata. Tuttavia, la piena indipendenza legislativa fu raggiunta solo nel 1947, quando il Parlamento neozelandese adottò lo Statuto di Westminster del 1931, che sanciva la sovranità legislativa dei domini britannici. Questo segnò l'indipendenza legislativa e politica della Nuova Zelanda.

Per approfondimenti:

https://www.world-soul-nature-culture.org/images/Tiriti-o-Waitangi-1.pdf

- Details

Il VIDEO è stato realizzato dalla classe 4A del Liceo delle scienze umane di Gozzano, come approfondimento di antropologia culturale. Gli alunni hanno studiato il materiale inviato in inglese dalla Auckland University of Tecnology,sono rimasti affascinati dalla ricchezza di simboli e miti della popolazione Maori e, con questo, video, intendono stimolare la curiosità dei loro coetanei.

Il VIDEO è stato realizzato dalla classe 4A del Liceo delle scienze umane di Gozzano, come approfondimento di antropologia culturale. Gli alunni letto il libro "Kahu e la balena" di Witi Ihimaera, un romanzo senza tempo sul valore della famiglia e del rapporto con la natura, che immerge nella ricchezza della cultura maori e che è diventato anche un film pluripremiato, La ragazza delle balene

- Details

18 marzo 2024, Auckland University of Tecnology. Il gruppo di studenti e docenti del Liceo Galileo Galilei di Borgomanero-Gozzano viene coinvolto da studenti e docenti dell'Università in una serie di attività di accoglienza nella Casa delle riunioni. Nel video, un canto tradizionale accompagnato da movimenti con bastoncini ritmici in legno. VIDEO

Il VIDEO è stato realizzato dalla classe 4A del corso di scienze umane del Liceo Galileo Galilei di Gozzano come esito di uno studio sull'importanza della religione nella popolazione Maori. Si tratta di una religione politeista e panteista con una spiritualità che coinvolge ogni ambito della vita umana

- Details

18 marzo 2024 – Epsom Girl Grammar School. Le studentesse del corso maori si esercitano in un canto e in una danza tradizionali in vista della gara tra scuole prevista dal Polyfest del giorno dopo. Le studentesse indossano la divisa della scuola e si trovano nel prato annesso alla casa delle riunioni, un prato adibito alle cerimonie a cui accedere preferibilmente scalzi. VIDEO

18 marzo 2024 – Epsom Girl Grammar School. Le studentesse del corso maori si esercitano in una Haka in vista della gara tra scuole prevista dal Polyfest del giorno dopo. Le studentesse sono guidate da due ragazze di qualche anno più grande, iscritte all'università, impegnate in un'esperienza di peer education. VIDEO

21 marzo 2024 – Aula Maori della Epsom Girls Grammar School di Auckland. Le allieve salutano gli studenti e i docenti del Liceo Galileo Galilei di Borgomanero-Gozzano al termine della settimana trascorsa insieme. Come da tradizione, il saluto avviene all'interno di una cerimonia con canti maori, discorsi di ringraziamento reciproco e un rinfresco. VIDEO

- Details

Il video è stato realizzato dalla classe 4A del Liceo delle scienze umane di Gozzano che, in occasione di una giornata di autogestione, ha organizzato un laboratorio sui tatuaggi, illustrando ai compagni delle altre classi il valore simbolico del tatuaggio presso la cultura maori. Non si tratta, infatti, di una decorazione estetica, ma di una vera e propria carta di identità disegnata sul volto o su altre parti del corpo.

Il documento è stato realizzato dalla classe 4A del Liceo delle scienze umane di Gozzano che, in occasione di una giornata di autogestione, ha organizzato un laboratorio sui tatuaggi, cercando di comprendere il significato che essi hanno per i giovani italiani. I risultati hanno fatto emergere una grande differenza rispetto al tatuaggio maori che ha una forte valenza sociale soprattutto in relazione al proprio gruppo di discendenza: i ragazzi italiani, invece, scelgono un tatuaggio prevalentemente con un significato personale.

- Details

E' disponibile qui, in formato PDF, il testo del messaggio augurale recitato durante l'incontro iniziale del 10/11/2022